臨床の限界を基礎研究で解決する

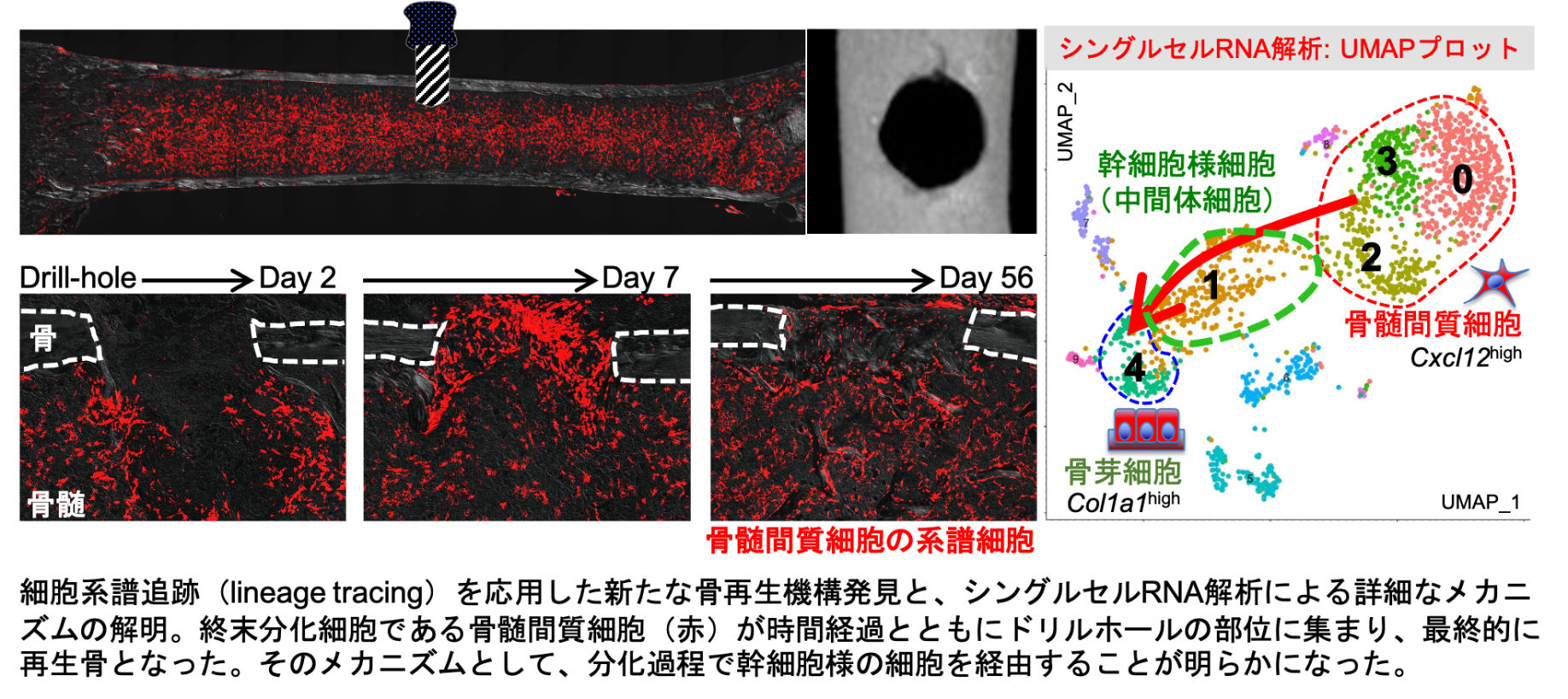

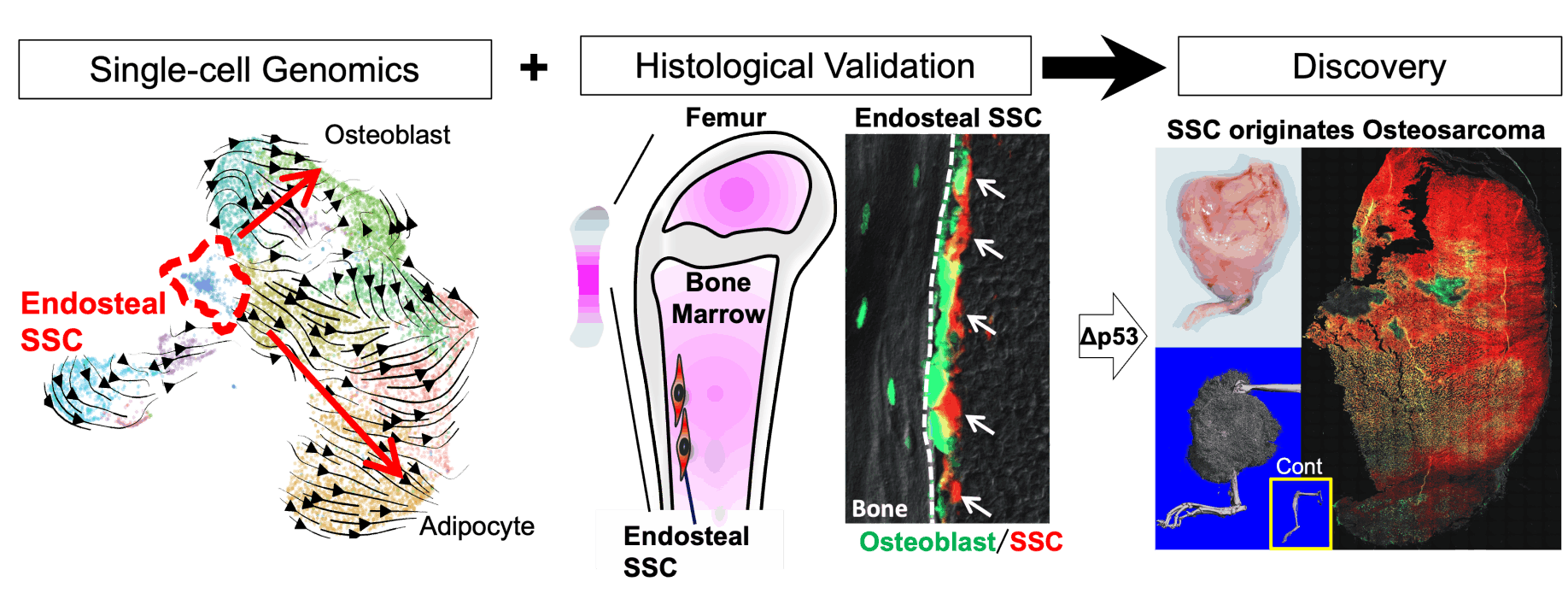

口腔がん、特に骨肉腫や歯肉癌による顎骨破壊、歯周病などにより失われた顎骨や歯槽骨の再生、再建は歯科領域における重要課題であり、骨移植や骨再生療法など様々な臨床的なアプローチがなされています。近年、治療法は進歩し、治療成績は向上していますが、それでもなお、経過が順調ではなかったり、病気は治ったとしたとしても機能障害を残してしまうこともあります。多くの病気に共通することとして、病態が完全には解明されていないために救えない患者さんがいるのが実情です。基礎研究には、この臨床の限界を解決する力があります。当分野の研究は歯科領域にとどまらず、さまざまな領域へ波及し、医学、歯科医学の発展に貢献します。